◆◆面会についてお知らせ◆◆

感染対策強化のため、本館4階病棟の入院患者さんへの面会は当面の間中止とさせていただきます。

◆◆外来診療に関するお知らせ◆◆

2024/04/11(木) 19:30更新

◆内科・総合診療科 中野医師 5月7日(火) 午前は休診します。

◆整形外科 峯田医師 5月23日(木)午前は休診します。

◆整形外科 5月24日(金)は休診します。

◆整形外科 鎌田医師 5月30日(木)午前は休診します。(※整形外科は予約診療(骨粗鬆症外来)のみです。一般診療の受付はございません。)

◆整形外科 5月31日(金)は休診します。

◆整形外科 鎌田医師 6月4日(火)午前は休診します。

◆眼科 6月13日(木)・6月14日(金)・6月15日(土)・6月17日(月)・6月20日(木)は休診します。(※6月18日(火)・6月19日(水)は佐藤医師が診療しています)

◆整形外科 峯田医師 当面の間、月曜日午前は休診します。

お詫び

~AI技術を用いた骨粗鬆症1次検診について~

整形外科 科長 峯田 和明

2024年4月22日の徳島新聞社朝刊にて取り上げて頂きましたAI技術による骨粗鬆症の1次検診(※)は, 医療機器メーカー(以下、A社)が開発した技術を取り入れて2024年2月より取り組みを開始したものでした。全国の骨粗鬆症1次検診率は5%未満と低く、徳島県はワースト10位内です。この実態を少しでも改善させる目的で、胸部検診のついでに気軽に骨粗鬆症の1次検診を受けられるというところに着目し導入した次第でした。また、 新聞社に取り上げて頂くことで、一人でも多くの方々が骨粗鬆症の1次検診を受けて下さり、要精査の方々に骨粗鬆症の予防や治療の早期介入が出来ることを切に願っておりました。

しかしながら、新聞掲載の同日にA社より本技術を用いた1次検診について認可取り消しの連絡が入りました。誠に残念ながら胸部レントゲンを用いた骨粗鬆症の1次検診は、A社の技術を用いては行えないことになりました。以前から、病院ホームページを見て興味を持って下さっていた方々や新聞を見て実際に受けてみたいと思って下さった方々には大変申し訳なく思っております。

AI技術を用いた骨粗鬆症1次検診は他社製品にて運用が可能なので、当院骨粗鬆症センターとしては早々に他社製品を取り入れての運用再開を検討しております。一番大切なことは一人でも多くの方々が、骨粗鬆症の検診を受けて下さり、早期に予防や治療が出来ることだと思っております。AI技術を用いた検診が出来なくなったというだけで、通常の骨密度検査を用いた検診は引き続き行っておりますので、新聞を見て骨粗鬆症の検診に興味を持たれた方は、しばらくは是非通常の検診を受けて頂けたらと思います。なお、当該製品にて1次検診を既に受けて下さった方々に対しては、認可が取り消された製品であっても骨粗鬆症検診を受けるきっかけになったこと、要精査で受診してくださった方々には、予防や治療の早期介入が出来たことを私としては大変意味があったことだと思っております。

これからも骨粗鬆症センターとして一人でも多くの方々の骨の健康を守る取り組みを進めていきますので、是非一度検診に足を運んで頂けますと幸いです。

(※)骨粗鬆症1次検診:従来では踵の骨や腕の骨に対し超音波やX線を用いて簡易の骨密度を測定し若年者平均の80%未満の方が要精査として当院のような骨粗鬆症診療を専門にしている医療機関に受診するというものです。市町村が行っている骨粗鬆症の1次検診は, 健康増進法に定められた40歳以上の女性を対象にしているものです。当院の健診科で従来行っていた骨密度検査による検診は、腰椎と大腿骨近位部の骨密度をX線で測定するもので精度の高いものです。ただし、従来の骨粗鬆症検診はよほど骨の健康に関心がある方でないと受けないという現状でした。それが検診率の低さの実態だと思います。

採用情報

ほぼ週刊「健生ニュース」

- 安全な移乗方法について2024年新人看護師研修の項目の一つ、患者さんの移乗練習です。講師は当院の理学療法士です。ボィーメカ… 続きを読む: 安全な移乗方法について

- おむつについての研修会2024年度新人看護師研修で行ったおむつについての研修を紹介します。 光洋株式会社の方に来て頂きまし… 続きを読む: おむつについての研修会

- 国際骨粗鬆症財団(IОF)から『金賞』を認定‼当院での骨粗しょう症に対する取り組みが評価され、国際骨粗鬆症財団(IOF:国際的な骨粗しょう症治療、… 続きを読む: 国際骨粗鬆症財団(IОF)から『金賞』を認定‼

- 2024年度 新人看護師研修1日目の風景です感染管理認定看護師による感染予防策の研修風景です。感染予防のためのエプロン・マスク・ゴーグルの着用順… 続きを読む: 2024年度 新人看護師研修1日目の風景です

- 第11回フードパントリー開催案内徳島健生病院フードパントリーを下記日程で開催します。 日時:令和6年4月20日(土) 9時30分~1… 続きを読む: 第11回フードパントリー開催案内

- 昼食はお花見ランチ!メニューは炊き込みご飯、白身魚の味噌焼き、菜の花の和え物に、いちごモンブランでした。桜咲く季節、新年… 続きを読む: 昼食はお花見ランチ!

「健康に生きる」を支え続けます。

徳島健康生活協同組合(徳島健康生協)のセンター病院として、半世紀以上の歴史を持つ病院です。内科・整形外科・外科・脳神経外科・眼科の診療をはじめ、透析やデイケア、健康診断なども実施しております。大学病院や公立病院・開業医の先生方とも密接に連携し、地域の皆さまの「健康に生きる」を、医師・看護師・スタッフが一丸となって、支え続けたいと考えております。

紹介状は必要ありません。地域に開かれた、どなた様にもご利用いただける病院です。

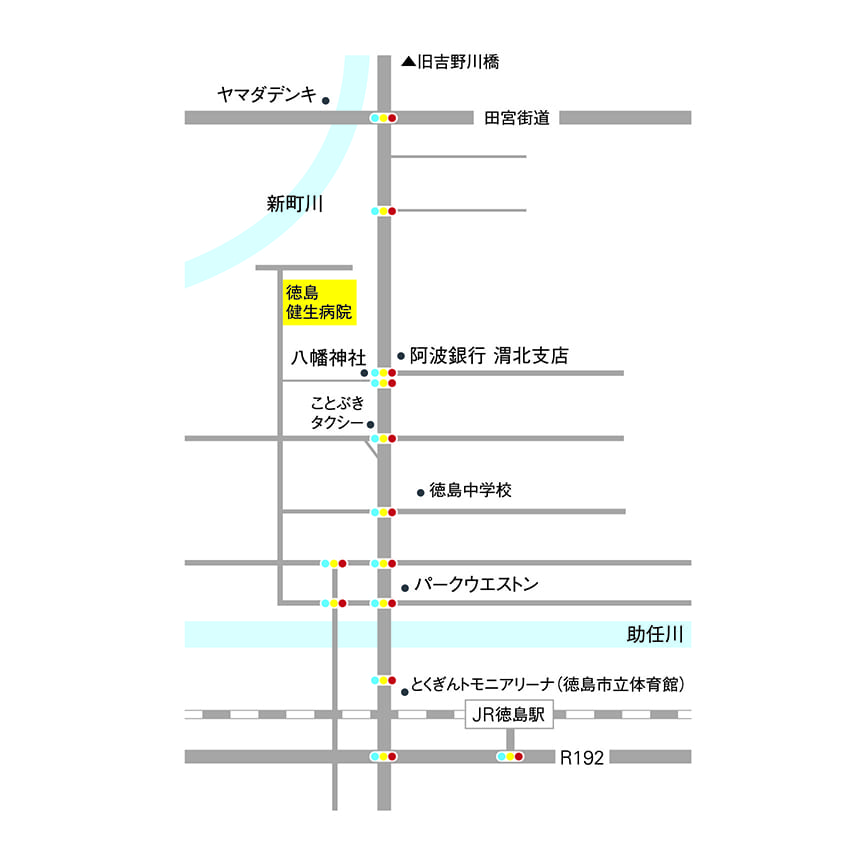

アクセス

広域マップ

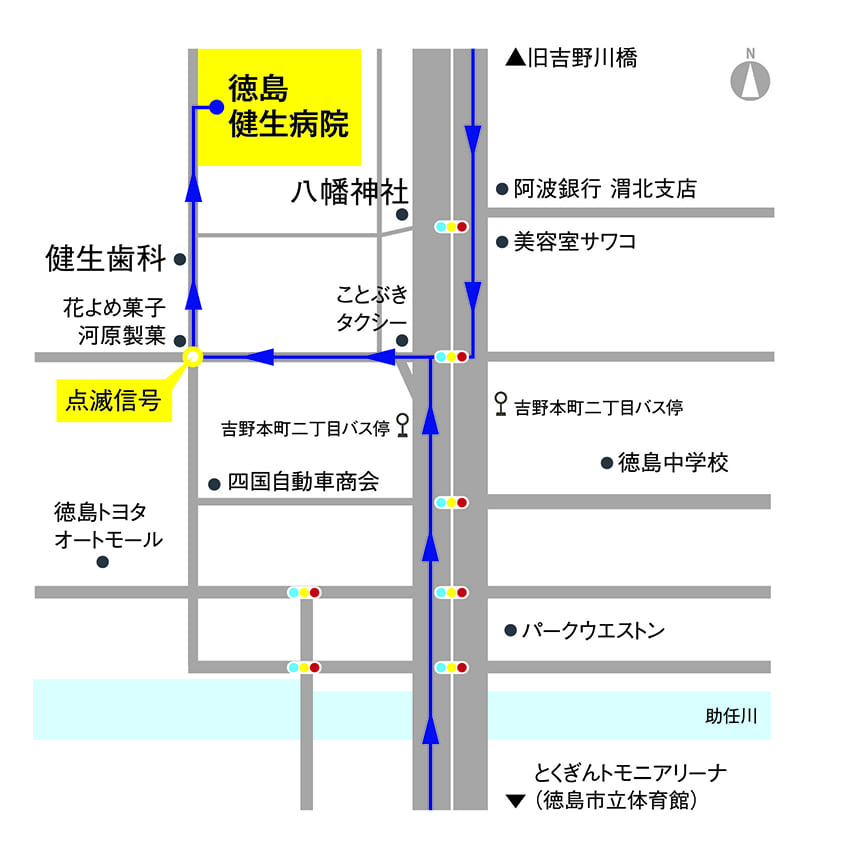

近隣マップ

◆徒歩の方:

徳島駅から15分から20分

◆タクシーの方:

徳島駅から5から10分(700円程度)

◆お車でお越しの方:

駐車場は本館入口正面にあります。

◆徳島市バス

徳島駅発

2吉野川橋・川内支所前行

14富吉団地(吉野川大橋・前川-吉野川橋経由)行

→「八幡社前」下車

◆徳島バス

徳島駅発

川内循環(左回りルート)

39藍住線

30・33・34鳴門・立道線

38大麻線

37川内・松茂線

→「八幡社前」下車